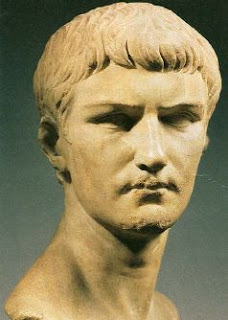

El rostro del mal.

El rostro del mal. Corpulento, de frente ancha y mirada torva, Calígula se maquillaba para aumentar la fiereza de su semblante.

Asesino Compulsivo

Calígula, diminutivo de Cayo César por las sandalias que solía vestir, padeció tal locura que superó en perversión a su antecesor, el malvado Tiberio.

“Que me odien, con tal de que me teman”, es la frase que acuñó durante su imperio para justificar las mayores atrocidades. Obligó a suicidarse a su suegro, mató a su abuela, sedujo a sus hermanas y maltrató a muchos de los senadores de Roma.

Ante el dilema de qué es más importante para el destino de un hombre, si elentrenamiento o las condiciones naturales, la educación o la herencia genética, el sentido común, prudente, susurra en nuestros oídos que ambas. Uno solo de esos factores, por excelente que sea, no garantiza nada. Ilustrando esto, en la galería de emperadores romanos destacan, por monstruosos, Calígula y Nerón. Nerón tuvo como preceptor al gran filósofo estoico Séneca, quien se suicidó al saber que los soldados del emperador estaban ya en camino para ejecutarle. Calígula (Anzio, 12 d. C.- Roma, 41), emperador durante 3 años, 10 meses y 8 días, tuvo por padre al ejemplar Germánico. Su figura ha inspirado, por poner tres ejemplos de menor a mayor interés y en saltos vertiginosos, páginas porno en Internet, una película de Tinto Brass y un drama de Albert Camus.

Casado con Agripina –hija del glorioso general Marco Agripa, y de Julia, hija de Augusto–, Germánico tuvo nueve hijos, de los que le sobrevivieron tres mujeres y tres varones. A Cayo César, el pequeño, criado en campamentos, adorado por los legionarios, le apodaron Calígula, diminutivo de las sandalias militares que solía vestir.

Marcó con fuego, enjauló y echó a las fieras a muchos senadores.

Al morir Augusto, las legiones no querían a Tiberio como sucesor y habían aclamado a su sobrino, Germánico; pero éste, leal, rehusó.

Tiberio persiguió con saña hasta la muerte a su esposa y a sus hijos mayores. A sus hijas, por no representar ningún peligro, las dejó en paz. También Calígula parecía inofensivo, y Tiberio le llamó a Capri en 31 d. C. De los labios de Calígula jamás salió ningún reproche hacia el destructor de su familia. Se mostró obsequioso con su tío abuelo, y más tarde se dijo que “nunca había existido mejor servidor ni peor amo”. Una frase de Tiberio dice mucho de quien la pronuncia, de aquel a quien se refiere y, en fin, de la condición humana: “Dejo vivir a Cayo para su desgracia y la de todos”. En 35 d. C. le nombró hijo adoptivo y coheredero con Gemelo, nieto suyo y primo de Calígula. Así habla Suetonio de Germánico: “Reunía tantas virtudes de cuerpo y espíritu, y en tan alto grado, como ningún otro las tuvo nunca. Era de singular belleza y fortaleza; sobresalía por su dominio de la elocuencia y la cultura, tanto griegas como latinas; no había quien le igualase en su bondad (…). Con frecuencia abatió a sus enemigos luchando cuerpo a cuerpo”. Victorioso en Germania, en Armenia, conquistador de Capadocia, Germánico murió con 34 años en Asia, en 19 d. C., tras una larga enfermedad. Se sospechó que le había envenenado, por orden de Tiberio, Cneo Pisón, gobernador de Siria. Si Augusto se mesaba los cabellos y gemía, exclamando: “¡Varo, Varo, devuélveme mis legiones!”, Tiberio hubo de soportar inscripciones y gritos nocturnos cerca de su palacio: “¡Devuélvenos a Germánico!”.

De cine.

De cine. El actor Malcolm McDowell representó el papel de un joven Calígula, alto y apuesto, en la película de Tinto Brass, en 1979.

Sobre la muerte de Tiberio hay distintas versiones. Una asegura que le envenenó Calígula, y que le ahogó con una almohada cuando reclamó el anillo que le había arrebatado mientras estaba inconsciente. Según Tácito, fue Macrón el magnicida. Según Séneca (cuyo tratado sobre la cólera tiene como fin criticar sutilmente a Calígula o señalar los errores que debería evitar), Tiberio, moribundo, se quitó el anillo, como para entregarlo a alguien, pero luego se lo volvió a poner; llamó a sus servidores, ninguno acudió, se levantó y cayó muerto cerca del lecho. Esta versión es la más creíble, pues apuntala la idea de un Calígula cobarde y servil cuando no ejercía el poder, e indica que el sagaz –y monstruoso también–¡ Tiberio no se equivocaba al juzgarle inofensivo para él. Calígula diría que, si bien no había cometido parricidio, había entrado a veces con un cuchillo en el dormitorio de Tiberio para vengar el asesinato de su madre y hermanos, aunque por piedad había desistido. Sin duda, una mentira para dárselas de compasivo y disfrazar su total indiferencia ante la suerte de sus familiares.

Mientras comía o fornicaba le gustaba ver cómo se decapitaba

El Senado declaró inválido el testamento de Tiberio en 37 d. C. y concedió a Calígula el poder total, ante el júbilo de las multitudes, que veían en él no sólo al hijo de Germánico, sino a un descendiente directo –y no meramente político, como Tiberio– del amado Augusto. El apoyo de Macrón, el jefe de la Guardia Pretoriana, fue imprescindible. Calígula había sido hábil: al revés que otros posibles sucesores, había sabido sobrevivir al terror de Tiberio, y se había ganado a Macrón a través de su esposa, a la que había prometido conceder el divorcio y desposar si era nombrado emperador. La guardia personal del emperador estaba formada por 500 hombres, y Calígula reforzó su importancia, hasta el punto de llegar a elegir y eliminar emperadores. De hecho, los pretorianos permitieron la elección de Calígula, le asesinaron y eligieron a su sucesor, Claudio, hermano de Germánico. A Macrón y a su esposa les pagaría más adelante con la muerte, pensando que se estaban volviendo demasiado poderosos.

Al principio, Calígula se mostró generoso y prudente. Perdonó a los exiliados y condenados a muerte, ofreció espectáculos, regaló dinero al pueblo y mejoró las relaciones con los belicosos partos. Pero pronto el príncipe dejó paso al monstruo, transformación que algunos hacen coincidir con una grave enfermedad, una encefalitis padecida en octubre de 37 d. C., olvidando que ya en Capri participaba con entusiasmo en las ejecuciones y torturas de los condenados. Miles de ciudadanos le velaron en el Palatino. Calígula se restableció y muchos lo lamentarían, como lamentaría el Senado el haber creído que podría manejar al joven emperador.

Los senadores fueron, en efecto, uno de sus blancos favoritos. A unos los marcó con fuego y los hizo trabajar en las minas o reparando carreteras; a otros los aserró en dos, o los encerró en jaulas a cuatro patas, o los arrojó a las fieras. Sin llegar tan lejos, también los humillaba, haciéndoles correr tras su carroza, con la toga, durante kilómetros, u obligándoles a permanecer de pie, con un delantal, a los pies de su diván mientras comía. En el viaje de vuelta de su única campaña bélica, una farsa grotesca, le salió al encuentro una embajada de nobles suplicándole que acelerara el paso. Calígula respondió, golpeando la empuñadura de la espada: “Ya llegaré, ya llegaré, y ésta conmigo”. Pero la que siempre llega es la muerte, y a Calígula le quedaban cuatro meses de vida.

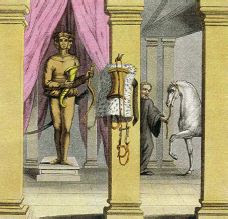

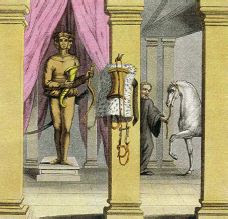

Un caballo idolatrado.

Un caballo idolatrado. Calígula adoraba a su caballo “Incitatio”. Tanto que le regaló casa y esclavos, y pensó en nombrarle cónsul.

Su maldad también se cebó en su familia, aunque al principio favoreció a sus miembros. Dejó únicamente con vida al futuro emperador Claudio para usarle como bufón. Adoptó a Gemelo el día en que vistió la toga viril, aunque pronto mandó asesinarle. Su primo tomaba un medicamento para la tos, y el pretexto fue que olía a antídoto, como si temiera que Calígula fuera a envenenarle. “¿Un antídoto contra César?”, se burlaba. Obligó a suicidarse a su suegro, Silano. Se dice que desvirgó a su hermana Drusila, y que en una ocasión su abuela Antonia les sorprendió fornicando. Se rumoreó que envenenó a su abuela, o que la obligó a suicidarse porque un día encontró que su cabeza era hermosa, pero que no encajaba bien en los hombros.

A Drusila sí la quiso, aunque la repudió. Se la quitó al ex cónsul Lucio Casio Longino, y vivió con ella como si fuera su legítima esposa. La nombró heredera del Imperio, y cuando murió, en 38 d. C., decretó un luto oficial y, roto de dolor, abandonó Roma precipitadamente. Cuando regresó se había dejado crecer el pelo y la barba. También mantuvo relaciones sexuales con sus otras hermanas, aunque no las amó tanto, e incluso las prostituyó con sus amigos libertinos. Después las acusó de adúlteras y cómplices de las intrigas contra él. Desterradas, las amenazaba: “No sólo dispongo de islas, sino también de espadas”.

Además de Junia Claudila, quien murió de parto, y de Drusila, tuvo tres esposas. A Livia Orestila se la llevó del banquete nupcial tras decir al marido: “Deja de manosear a mi mujer”. A Lolia Pauliba se la quitó a su esposo tras oír que su abuela había sido la mujer más hermosa de su tiempo. A Cesonia, ni guapa ni joven, pero de desenfrenada lascivia, la amó con pasión. De ella tuvo una hija, Julia Drusila. Creía que la prueba de su paternidad era cómo arañaba con sus deditos la cara y los ojos de los niños que jugaban con ella. Sobre el sexo de Calígula, ya se han dado algunas pistas. Lo único que se puede afirmar es que tenía alguno, aunque no se sepa cuál. Mientras comía o fornicaba, presenciaba a menudo torturas o decapitaciones. Mantuvo relaciones sexuales con diversos hombres, entre ellos el mimo Mnester y varios de los rehenes. Valerio Catulo, un joven de familia consular, pregonaba que le había sodomizado. Su cortesana favorita fue Pirilis, y no se abstuvo de ninguna mujer. A las nobles las obligaba a asistir a sus banquetes, por lo general con sus maridos; las examinaba como un tratante de esclavas, y cuando le apetecía, elegía una. Al regresar al comedor la elogiaba o insultaba, describiendo su cuerpo y su forma de hacer el amor. Tuvo un buen maestro en Tiberio, quien, en Capri, se bañaba con niños aún sin destetar, a los que ofrecía el pene a modo de pezón y a los que llamaba sus pececillos, y sin duda conoció a los sprintias, jóvenes de ambos sexos que Tiberio juntaba de tres en tres para que copularan delante de él.

También con el dinero fue imaginativo, tanto para derrocharlo como para recaudarlo. Inventó baños con perfumes calientes y fríos; hizo construir navíos descomunales, precedente de los transatlánticos de lujo, con velas de diferentes colores, termas, pórticos y comedores, vides y árboles frutales, y en menos de un año dilapidó la fortuna de Tiberio, valorada en 2.700 millones de sestercios. Arruinado, se dedicó al robo y la rapiña, recuperando los procesos por supuestas traiciones. Obligó a que testaran en su favor, subió los impuestos, discurrió nuevos gravámenes, y cuando nació su hija, angustiado por su pobreza no ya como emperador, sino como padre, anunció que aceptaría donativos. Cuando cada 10 días firmaba la lista de los presos que habían de ser ejecutados decía que “así aligeraba sus gastos”. Organizó subastas con precios exorbitantes, y algunos ciudadanos, obligados a comprar, se abrieron las venas, arruinados. En una de ellas, un ex pretor se durmió. Calígula avisó al heraldo para que no perdiera de vista a aquel hombre que con la cabeza hacía constantes gestos afirmativos. Cuando el ex pretor despertó se le habían adjudicado 13 gladiadores por nueve millones de sextercios. En sus últimos días encontraba placer en pasear descalzo sobre montones de monedas, e incluso en revolcarse entre ellas desnudo.

El humor y el sadismo son una peligrosa combinación, y Calígula sucumbía a veces a momentos de inspiración. Ejercitándose con armas de madera con un mirmillón, al caer éste al suelo, simulando haber sido vencido, lo atravesó con un puñal y se puso a correr de un lado a otro con la palma de los vencedores. Durante un sacrificio, estando ya la víctima propiciatoria sobre el altar, se ciñó la túnica de los victimarios, alzó el mazo y lo descargó sobre la cabeza del sacerdote.

A “Incitatio”, su caballo favorito, le hizo un establo de mármol y de marfil.

Con todo, no carecía de virtudes, y, como suele suceder, virtudes y aficiones coincidían. Despreciaba la erudición, pero no la elocuencia, y era un gran orador. Buen cantante y bailarín, y carente de toda vergüenza, en cierta ocasión llamó por la noche a tres ex cónsules. Cuando ya se temían lo peor apareció vestido con manto de mujer y túnica talar, entre un gran estruendo de panderetas y flautas. Tras cantar y bailar, desapareció. En las representaciones teatrales no se resistía a acompañar con el canto a los actores trágicos mientras recitaban, e imitaba los gestos de los histriones, ensalzándolos o corrigiéndolos públicamente. Buen luchador, sus gladiadores favoritos eran los tracios y los secutores. Odiaba a los mirmillones, a los que les redujo la armadura. Ya hemos visto lo que hizo con uno mientras se entrenaba. Buen auriga, era fanático partidario del equipo verde (había en su época cuatro equipos de cuadrigas: rojo, verde, azul y blanco), hasta el punto de cenar a veces en sus caballerizas e incluso dormir. A Incitatio, su caballo favorito, le hizo un establo de mármol y un pesebre de marfil, y le regaló una casa y esclavos. Se dice que había pensado nombrarlo cónsul, aunque esto podría ser una broma o un desprecio más hacia los nobles. Relacionada con esta afición está una de sus más célebres frases: “¡Ojalá el pueblo romano tuviera un único cuello!”.

Furioso porque el público animaba a unas cuadrigas que no eran sus favoritas, le habría gustado poder cortar la cabeza de todos los romanos de un solo tajo.

Cortar cuellos parecía ser una de sus obsesiones. Al besar el cuello de su esposa o sus amantes, acostumbraba decir: “¡Un cuello tan hermoso que será cortado en el momento que yo lo ordene!”. La calvicie fue otra. Sin pelo en la coronilla, se castigaba con la pena capital mirarle desde arriba, y cuando se encontraba con personas de largos y hermosos cabellos, se los cortaba. En cierta ocasión, con los presos en fila, sin molestarse en examinar los expedientes, determinó que se arrojasen a las fieras “desde el calvo hasta el otro calvo”.

Satisfacía su crueldad con suplicios tanto físicos como morales, y en las ejecuciones hizo proverbial la orden de “hiérele de forma que note que se muere”. Obligaba a los padres a presenciar el tormento de sus hijos; a uno, tras ello, le hizo asistir a un banquete, y bromeaba con él y le incitaba a contar chistes. Mandó azotar en su presencia durante días a un intendente de juegos y cacerías, y cuando el olor de su cerebro en putrefacción empezó a molestarle, consintió, por fin, en que lo mataran. Evidentemente, la locura es la única explicación posible para su admirable y extenso currículo. Él mismo era consciente de su desequilibrio mental, y a menudo pensó en retirarse para intentar sanar. Se piensa que era esquizofrénico. Era epiléptico y padecía de insomnio. Tenía crisis nocturnas de terror, y cuando estallaba una fuerte tormenta se escondía bajo la cama o recorría el palacio pidiendo socorro.

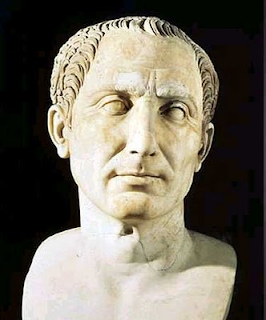

La conspiración.

La conspiración. Bartolomeo Pinelli (1781- 1835) representó en este grabado el asesinato, a manos de centuriones y tribunos, de Calígula. Ya en el suelo, los conspiradores le atravesaron con sus puñales y espadas hastan treinta veces.

Calígula profundizó en el asentamiento del Imperio y la demolición de la República iniciados por Augusto y continuados por Tiberio. Su endiosamiento puede entenderse en clave política, como manera de establecer una teocracia y concentrar aún más el poder en su persona. Quien sostiene que, en esa línea, tomó como modelo la cultura egipcia, y que por ello se acostaba con sus hermanas, olvida que fue amante de Drusila mucho antes de su proclamación como emperador. Lo que es indudable es que ese proyecto, si existió, se mezcló, como todo, con su locura. Junto a la estatua de Júpiter preguntó a Apeles, un actor trágico, cuál de los dos le parecía más importante. El actor dudó, y Calígula ordenó flagelarle hasta la muerte sin dejar de elogiar su voz, preciosa incluso cuando gemía pidiendo clemencia. Prolongado hasta el foro una parte de su palacio, y convertido el templo de Cástor y Pólux en su pórtico, se exhibía a menudo entre los dos dioses, y los paseantes habían de adorarle. Puesto que se creía el dios-sol, durante las noches de plenilunio invitaba –sin éxito– a la luna a hacer el amor con él. De día hablaba en voz alta o al oído con la estatua de Júpiter Capitolino, y acercaba sus orejas a la boca de ésta para escuchar las respuestas. Se le oyó amenazarla: “O me derribas tú a mí, o yo a ti” (sacado de la Ilíada).

Dentro de su irracionalidad, mantenía una cierta lógica: nadie podía hacer sombra al dios-sol. Destruyó las estatuas de hombres ilustres que Augusto había llevado del Capitolio al Campo de Marte. Estuvo a punto de retirar de las bibliotecas todas las obras y bustos de Tito Livio, por su total falta de talento, y de Virgilio, por farragoso. De Séneca decía que componía “simples ejercicios poéticos de certamen” y que eran “arena sin cal”. Mandó asesinar a Ptolomeo, tras hacerlo venir de su reino y rendirle grandes honores, porque los espectadores le siguieron con la mirada al entrar en el circo, admirados por su manto de púrpura. Si esto puede entenderse como un paso para anexionar Mauritania, lo que hizo con Esio Próculo, llamado Colosero por la belleza y robustez de su cuerpo, sólo puede explicarse por su perversidad: le sacó de su asiento en el anfiteatro y le arrojó a la arena. Salió vencedor de dos combates, y Calígula ordenó que lo pasearan cubierto de harapos y cadenas, lo exhibieran ante las mujeres y, por último, lo degollaran.

Calígula era alto, muy blanco de piel, corpulento. De ojos y sienes hundidos, de frente ancha y torva, se maquillaba para aumentar la fiereza de su semblante y ensayaba ante el espejo muecas espantosas. “Que me odien, con tal de que me teman”, era otra de sus frases favoritas. Sin duda, lo consiguió. Un grupo de conspiradores acordó atacarle a la salida de los juegos palatinos. Casio Querea, tribuno de una cohorte pretoriana, pidió ser el primero en herirle, harto de las burlas de Calígula, que le llamaba viejo, blando y afeminado. Querea conocía a Calígula desde que era niño, pues había sido uno de los mejores oficiales de su padre. El 24 de enero de 41 d. C., en una galería subterránea, le hirieron Querea y el tribuno Cornelio Sabino. Los restantes conjurados, ya caído, le atravesaron hasta 30 veces con sus espadas y puñales. Un centurión mató a Cesonia, y a su hija la estrellaron contra la pared.

Hay historiadores, en la nebulosa de lo políticamente correcto, que pretenden rehabilitar la imagen de los personajes funestos. Recuerdo que hace algunos años, en Francia, volvieron a juzgar al torturador y asesino de niños Gilles de Reis, que resultó absuelto por “falta de pruebas”. Al juzgar a Calígula, se dice que sus sucesores también mataron a sus herederos y gobernaron mediante el terror, como si la maldad de un hombre quedara lavada por la existencia de otros hombres malvados, o se le disculpa por el estrés que significó tener un poder omnímodo sin estar preparado para ello, como si eso justificara, por ejemplo, el sacar de la arena a un caballero que proclamaba su inocencia y devolverlo a las fieras con la lengua cortada. Y puesto que los datos aportados por Suetonio resultan espeluznantes y definitivos, se ponen en duda, pues era antimonárquico. ¿El que un crítico de Stalin o

Hitler no sea nazi ni comunista invalidaría su horror ante semejantes monstruos?

Calígula se quejaba de que su principado no estuviera marcado por alguna gran desgracia, como el de Augusto lo estuvo por el exterminio de las legiones de Varo en los bosques de Teotoburgo, o el de Tiberio, por el derrumbamiento del circo de Fidenas, y deseaba una epidemia, una hambruna o un terremoto. Creo que es la única vez que se menosvaloró: él mismo fue esa desgracia que ansiaba para que su reinado no cayera en el olvido. Entre las anécdotas sobre el sádico emperador hay una que me parece especialmente inquietante no por su crueldad, sino por su lucidez y su significado, aplicable a cualquier época y a cualquier pueblo que soporta a un tirano. Un galo que osó llamarle a la cara “fantoche” obtuvo esta respuesta: Es verdad, pero ¿crees que mis súbditos valen más que yo?

Martín Casariego

Fuente: archivo PDF

Calígula, loco, perverso y asesino compulsivo

Calígula, loco, perverso y asesino compulsivo

El rostro del mal. Corpulento, de frente ancha y mirada torva, Calígula se maquillaba para aumentar la fiereza de su semblante. Asesino...

Seguir leyendo...

Distintas teorías de por qué el número 4 en romano, de algunos relojes, aparece como IIII

Distintas teorías de por qué el número 4 en romano, de algunos relojes, aparece como IIII

Rómulo inventó el primer calendario de Occidente en el 753 a. C.

Rómulo inventó el primer calendario de Occidente en el 753 a. C.

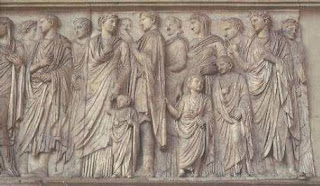

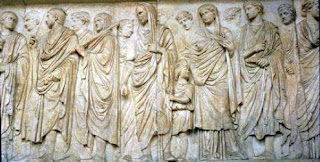

Ara Pacis, monumento romano dedicado a la Diosa de la paz

Ara Pacis, monumento romano dedicado a la Diosa de la paz

Calígula, loco, perverso y asesino compulsivo

Calígula, loco, perverso y asesino compulsivo

Quintilis, el quinto mes del calendario republicano

Quintilis, el quinto mes del calendario republicano

Calendarios Gregoriano y Juliano, diferencias y similitudes

Calendarios Gregoriano y Juliano, diferencias y similitudes

Origen del Canto Gregoriano y la liturgia

Origen del Canto Gregoriano y la liturgia