El mundo antiguo no esperó al auge de Roma para implantar grandes vías de comunicación. La red de las vías romanas se establece a partir de la República ya que la más antigua data del año 312 a.C. (Vía Appia).

Mucho antes de la época romana existieron en todos los pueblos vías de comunicación que respondían a necesidades militares, religiosas y comerciales; pero la superioridad de los romanos en esta materia fue incontestable. Mientras que los griegos no habían atendido nunca más que a la belleza del sitio, a la fortaleza de la posición, a la cercanía de los puertos..., los romanos se aplicaron sobre todo, a ejecutar lo que los griegos habían descuidado, esto es, a construir calzadas, acueductos, desagües... No se limitaron a prolongar sus calzadas hasta los campos circunvecinos, sino que perforaron colinas y llenaron los valles para que los carros más pesados pudieran llegar hasta orillas del mar a tomar el cargamento de las naves.

El legado más importante que nos dejó la civilización romana fue el Derecho y las obras públicas. La importancia del Derecho romano no sólo radica en haber constituido el sistema legal más perfecto de la antigüedad, sino sobre todo en el hecho de que toda la legislación de Occidente ha seguido sus pasos. Respecto a las obras públicas, construyeron puertos, acueductos, baños, teatros, circos y muy especialmente las largas calzadas que facilitaron el desplazamiento de militares, civiles y mercancías a lo largo del imperio.

Sin ninguna duda, el mayor desafío al que debieron enfrentarse los ingenieros romanos lo constituyó la construcción de los 90.000 kilómetros de carreteras, que se extendieron desde el Éufrates a Finisterre y desde Escocia hasta el norte de África. Fue en Roma donde Augusto colocó el kilómetro cero. Desde este punto partían las grandes viae, que luego se ramificaban en caminos secundarios formando una enorme telaraña que cubrió todos los territorios del imperio. Roma fue maestra en el arte de la construcción de sus carreteras y su técnica fue el elemento más importante por el cual se han eternizado estas grandes arterias.

En cada trabajo los romanos actuaron como si tuvieran conciencia de construir para la eternidad acudiendo a soluciones radicales, empleando material muy sólido con técnicas perfectas y con una organización en los talleres que era semejante en todas las regiones del imperio. Sus vías fueron durante siglos lazos de unión insustituibles entre varios países europeos.

El conocimiento de la historia y de la organización de las vías romanas es todavía muy imperfecto. Las investigaciones arqueológicas que se llevan a cabo en casi toda Europa permitirán sin duda avances importantes.

1.- La sociedad romana: cómo, por qué surgieron y consecuencias en la sociedad de la época.

El proceso de romanización hubiera sido imposible si no hubiese existido una buena red de comunicaciones entre los distintos puntos del imperio. De este modo, y tomando como punto de partida la propia Roma, comenzaron a construirse las primeras calzadas, elemento clave para el desarrollo del imperio, ya que facilitaron tanto el transporte de mercancías como el imparable avance de las legiones.

En un principio el sistema fue diseñado para fines militares y políticos: mantener un control efectivo de las zonas incorporadas al Imperio era el principal objetivo de su construcción. El desarrollo de la red de calzadas se produjo al mismo tiempo que el crecimiento del Imperio. Una vez construidas, las calzadas adquirieron importancia económica, pues al unir distintas regiones, facilitaban el comercio y las comunicaciones.

Hasta finales del siglo IV a.C., las calzadas romanas eran poco más que senderos que conducían a Roma desde las distintas ciudades del Lacio. Desde ese momento comenzaron a construirse según un plan establecido, diseñado conjuntamente con el programa táctico de expansión. En el contexto expansionista de los años de la República, era necesario disponer de buenas carreteras para que las tropas pudieran trasladarse en poco tiempo a los límites fronterizos del Imperio y así muchas de ellas se adentraban más allá del dominio romano llegando hasta los territorios hostiles del otro lado de la frontera. Al tener un significado militar considerable, se desarrollaron sistemas más complejos de construcción de calzadas con vistas a hacerlas más permanentes y mejores para soportar diferentes tipos de tráfico. Aquellas carreteras pronto adquirieron importancia como vías de comunicación entre Roma y las provincias más alejadas, y los emperadores las aprovecharon para tener una mayor presencia en el inmenso territorio que controlaban.

Pero, ¿quiénes eran los hombres capaces de llevar a cabo tan magníficas obras de ingeniería? La idea de estos proyectos surgía de la aristocracia o del Senado, aunque se podía pedir al Populus Romanus (el pueblo romano) que apoyara las propuestas votando en las Asambleas. El proyecto de construcción podía ponerse en manos de una comisión senatorial, o de un hombre en particular que ocupara el cargo electivo de censor, también estaban los ediles, magistrados electos de rango inferior, que eran responsables del mantenimiento de las obras públicas.

A finales de la República, se habían llevado a cabo tantas obras públicas que la responsabilidad de algunas había dejado de recaer en los magistrados tradicionales para pasar a manos de hombres que desempeñaban cargos creados especialmente para ello. Entre estos nuevos cargos se encontraban el Curator Aquarum (director de los suministros de agua) y el Curatur Viarum (director de las calzadas).

Luego, bajo el Imperio, se empezó a emplear un sistema muy diferente, ya que todo el poder real se concentraba en la figura del emperador. El primer precedente lo sentó Augusto, que en el año 20 a.C., se nombró a sí mismo Curator Viarum. A partir de entonces, cualquier gran proyecto de construcción, aunque fuera sugerido por un gobernador provincial, por el Senado, o por la asamblea de una ciudad, tenía que conseguir primero la aprobación del emperador. El emperador nombraba también a los curatores, eligiendo a hombres cuya capacidad ya hubiera sido comprobada y que estuvieran dispuestos a dedicar todo su tiempo a la tarea. No obstante, durante toda la historia de Roma los ingenieros profesionales no eran más que consejeros, pues los proyectos los dirigía siempre un político o un administrador.

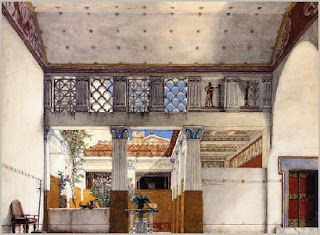

1.1 Consecuencias en el ámbito urbano: Cuando el ejército romano finalizó su labor de conquista y las armas dieron paso al comercio y a la comunicación, las antiguas poblaciones indígenas se convirtieron en grandes centros urbanos que rebosaban actividad. En muchas de ellas se derribaron las viejas murallas y se extendió su área de influencia para acoger a los miles de soldados que, inaugurada la nueva época de paz, habían decidido permanecer en Hispania. Otras ciudades surgieron de nueva planta, normalmente en los márgenes de las calzadas, animadas por el enorme tránsito de vehículos y animales que recorría la nueva red viaria. Sin embargo, no todo fueron beneficios. La mayoría de las calzadas eran públicas y esas mismas ciudades que tanto habían prosperado tuvieron que hacerse cargo de su mantenimiento. A disgusto, los municipios soportaron enormes cargas impositivas hasta que en el siglo II d.C el emperador Adriano imputó aquellos gastos a las arcas del Imperio.

En el interior de las ciudades, las calzadas fueron piezas clave en el ordenamiento de la estructura urbana. Las vías que antes habían servido para el tránsito de viajeros se convertían ahora en las calles principales que vertebraban los núcleos de población. De este modo, al llegar a las puertas de una ciudad la calzada podía seguir una orientación de norte a sur coincidiendo con el cardo maximus, o bien de este a oeste coincidiendo con el decumanus maximus. En Hispania, Emerita Augusta (Mérida) y Caesaraugusta (Zaragoza) cuentan con un cardo maximus todavía bien visible.

Asimismo, es interesante observar que el exceso de tráfico rodado ya era un problema bien presente en las grandes urbes del Imperio. En sus memorias, Adriano hacía referencia a los atascos que padecía Roma a causa del exceso de vehículos que circulaban por sus calles: "Ordené reducir el número de carruajes que obstruyen nuestras calles, lujo de velocidad que se destruye a sí mismo, pues un peatón saca ventaja a cien carruajes amontonados a lo largo de las vueltas de la Vía Sacra".

Las salidas principales de las ciudades aparecían decoradas con monumentos funerarios que se levantaban en honor de los personajes más relevantes del Imperio. En ocasiones estas hileras de esculturas se sucedían durante muchos kilómetros, y atraían a un gran número de visitantes que a diario acudían a homenajear a sus difuntos.

Los ingenieros romanos eran muy meticulosos, un ingenioso sistema de bloques sobresalientes en el pavimento permitía a los peatones cruzar las calles de las ciudades cuando llovía mucho, sin impedir la circulación de los carros.

1.2 Primeras áreas de descanso:

Los ingenieros romanos eran muy meticulosos, un ingenioso sistema de bloques sobresalientes en el pavimento permitía a los peatones cruzar las calles de las ciudades cuando llovía mucho, sin impedir la circulación de los carros.

1.2 Primeras áreas de descanso: En la época romana los desplazamientos de largo recorrido se realizaban en caballerías y en diversos tipos de carruaje. En general se trataba de vehículos rudimentarios que hacían que los viajes fueran lentos y pesados, por lo que se hacían necesarios frecuentes cambios de posta. Por ello florecieron numerosas áreas de descanso en los mismos márgenes del camino. Su disposición no era aleatoria, ya que el ingeniero encargado de proyectar la calzada había calculado con antelación qué distancia debía existir entre cada posta, lo que solía depender de las jornadas que se tardasen en recorrer el trayecto. Como norma general se establecía una separación que estaba en torno a los 20.000 pasos (30 Kilómetros), aunque variaba en función de las dificultades que presentaba la orografía del terreno.

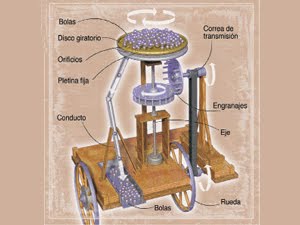

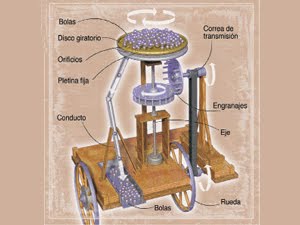

Primer cuentakilómetros de la historia

Primer cuentakilómetros de la historia

Estas áreas de descanso no eran iguales. Las más sencillas eran las llamadas mutationes y en ellas los viajeros podían comer, dormir y cambiar las caballerías. Los clientes más habituales de estas instalaciones eran los oficiales del servicio postal, que acudían a ellas para descansar.

También se levantaron establecimientos de mayor importancia denominados mansio (mansiones). Estos lugares estaban reservados casi exclusivamente al alojamiento de autoridades, oficiales, jefes del ejercito y altos funcionarios de la administración. Con el paso del tiempo algunos de estos emplazamientos fueron derivando hasta convertirse en hospitales de peregrinos, posadas y ventas. Otros ampliaron sus dependencias y se convirtieron en auténticas ciudades. La mayoría de estas mansiones aparecen relacionadas en el Itinerarium de Antonino. Esta circunstancia es muy importante para el estudio de las vías romanas, ya que al conocer la existencia de estos núcleos de población los historiadores se encuentran en disposición de dibujar el recorrido original de numerosos tramos de calzadas ya desaparecidos.

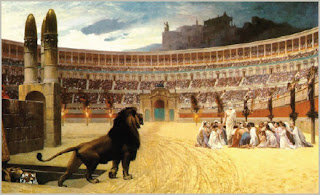

1.3 Consecuencias de las vías romanas en la Península Ibérica: Mientras duró el largo y difícil proceso de romanización en la Península Ibérica, los conquistadores romanos llevaron a cabo la construcción de numerosas obras de ingeniería pública, para dotar a la región recientemente incorporada de adecuados, sistemas de alcantarillado y conducción de aguas, edificios para espectáculos y una nueva red de carreteras. Fueron los propios legionarios, ahora desocupados, los que se encargaron de esta nueva labor. De este modo, el paisaje rural y urbano de Hispania se fue tiñendo de puentes, teatros, circos, acueductos y calzadas, algunas de las cuales aún hoy se conservan, y nos ayudan a entender cómo un solo poder político pudo extender su dominio por todo el Mediterráneo y más allá.

Roma manifestó siempre un interés muy especial por las vías de comunicación, porque sin ellas no habría sido posible el control sobre los territorios recientemente conquistados. Así pues, los ingenieros romanos tejieron en la península ibérica una red de más de 300 vías, entre las principales y secundarias, que contaban en su conjunto con una extensión superior a los 8.500 Kilómetros. Las necesidades propias de la conquista tuvieron una gran influencia en el trazado de las primeras carreteras, que fueron construidas por el ejército para tener un control más efectivo de los territorios que iban conquistando. El principal objetivo de los romanos cuando comenzaron la conquista de la península ibérica fue unir la ciudad de Cádiz, entonces la más importante del sur hispánico, con los Pirineos, punto de entrada por el norte. Sin embargo, pronto primaron las comunicaciones y el comercio, y así también la población hispano-romana se pudo beneficiar.

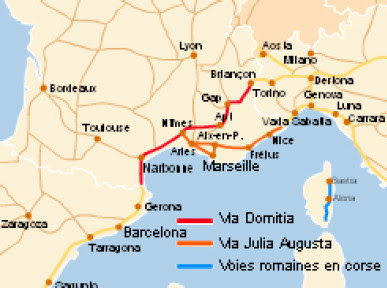

En el período que conocemos como pax augusta, el emperador vigente Augusto, planificó la red viaria hispana como un cinturón de calzadas que rodeaba la meseta, comunicando las ciudades más importantes del interior con la costa oriental. Uno de los mayores logros de Augusto en este campo fue el acondicionamiento y prolongación de la vía Hercúlea. Inicialmente esta calzada unía Ampurias con Cartagena y el emperador mandó pavimentarla siguiendo las técnicas de ingeniería romana. Años más tarde fue continuada por Córdoba y Sevilla hasta llegar a Cádiz, por lo que a partir de entonces sería conocida con el nombre de Vía Augusta.

Por esos años también se inició la construcción de una calzada que había de unir las actuales Mérida y Astorga. La importancia de esta vía fue más allá de mundo romano, ya que durante casi dos milenios fue la principal ruta de comunicación entre el norte y el sur peninsulares. Hoy la conocemos como la Vía de la Plata.

2.- El proceso de construcción: la ingeniería romana.

No todas las calzadas eran iguales. Existían una serie de carreteras principales que se ramificaban en numerosos caminos secundarios. Las viae militare por su interés estratégico, y las viae consulares por canalizar las comunicaciones y el comercio del imperio, eran las más importantes. Desde estas grandes calzadas salían las viae vicinale, es decir, los ramales secundarios que enlazaban los grandes centros urbanos con los núcleos más apartados. Finalmente, estas pequeñas poblaciones se comunicaban a la vez por medio de una serie de carreteras locales.

Las primeras calzadas, que eran algo así como murallas tumbadas sobre el suelo, se hacían con bloques de piedra lo bastante grandes como para que permanecieran en su lugar por su propio peso. En cuanto a las calzadas posteriores, las hay muy diversas, aunque de vez en cuando se encuentran algunas muy parecidas en puntos muy diferentes del Imperio.

2.1 El trazado: buscando línea recta. Una buena calzada debía seguir un trazado recto siempre que los accidentes del terreno lo permitieran. Los romanos eran ante todo prácticos y el campo de la ingeniería no fue una excepción. Por ello buscaron siempre las rutas más directas posibles, así en muchas de las vías que han llegado hasta nuestros días en buenas condiciones, se observa que corrían en línea recta durante distancias considerables. Lo que los historiadores no saben con seguridad, es cómo los agrimensores romanos proyectaban las calzadas con tal exactitud, e una época en la que no disponían de mapas fiables a escala ni de brújulas, y sus instrumentos de topografía eran mucho menos exactos que los actuales, que dependen de lentes ópticas. No obstante, los oficiales del ejército tenían un sentido especial para captar la geografía de las zonas en las que se movían. En cualquier caso, la hipótesis más plausible que esgrimen los estudiosos, es que para trazar el camino más directo utilizaran señales de humo o emplearan marcas luminosas.

Resulta relativamente fácil unir dos lugares que se ven a campo abierto, a través de una llanura, incluso aunque no tengas mapa; sin embargo, es mucho más difícil trazar una línea recta en un terreno montañoso o de bosques entre dos puntos que no se ven uno a otro, o bien, en cualquier tipo de terreno, entre dos lugares muy distantes. En estos casos los ingenieros se veían obligados a buscar rutas alternativas de circunvalación, aunque a menudo optaban por idear soluciones constructivas que se materializaban en la construcción de puentes y terraplenes.

Más complicado resultaba cuando una calzada tenía que atravesar una cadena montañosa. En estos casos los ingenieros no dudaban en excavar en las laderas hasta conseguir una inclinación adecuada. Para ello, levantaban muros laterales de contención también llamados calzos (de lo que deriva el nombre de calzada).

A veces el terreno era demasiado húmedo. En estos casos, la futura carretera corría el peligro de sufrir grietas o derrumbarse, por lo que los romanos la construían con una cimentación especial o bien incorporándole un sistema de alcantarillado.

Como conclusión y aunque no existe prueba de ello, resulta obvio que el trazado de la ruta incluía dos tareas diferentes:

a) La primera de ellas consistía en establecer la ruta a seguir. Es probable que para ello se utilizara una línea de señales luminosas, quizás por la noche, aunque es más probable que se hiciera al amanecer o a la puesta del sol. Desde cada una de estas señales se veían la anterior y la siguiente, y mediante un difícil proceso de ajuste, se iban moviendo hasta formar una línea recta que se convertía en el trazado provisional.

b) La segunda tarea consistía en transformar esta línea ideal en una ruta práctica sobre el terreno. Cuando éste, entre dos señales, no presentaba grandes obstáculos, entonces se trataba sencillamente de seguir esa misma ruta provisional, marcada con estacas o piedras a intervalos regulares. Sin embargo, si en algún punto se encontraba un río ancho o un terreno especialmente difícil, entonces se variaba la línea para dar con una ruta más sencilla. Como es natural, las señales luminosas se colocarían en puntos elevados, y por eso es aquí donde con frecuencia podemos encontrar leves cambios de dirección.

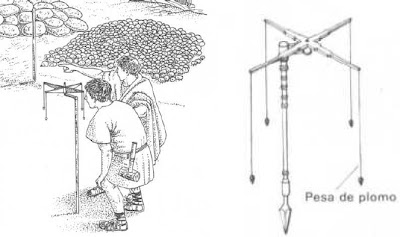

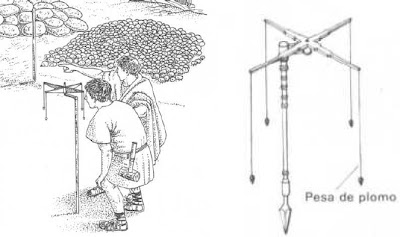

La groma. El topógrafo la plantaba firmemente en el suelo, comprobaba que estuviera perfectamente horizontal por medio de las pesas de plomo, y luego miraba a lo largo de los brazos para trazar una línea recta o un ángulo recto.

2.2 La estructura:

La groma. El topógrafo la plantaba firmemente en el suelo, comprobaba que estuviera perfectamente horizontal por medio de las pesas de plomo, y luego miraba a lo largo de los brazos para trazar una línea recta o un ángulo recto.

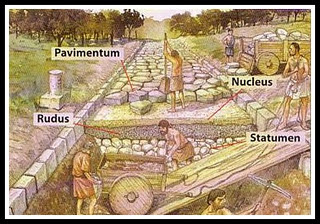

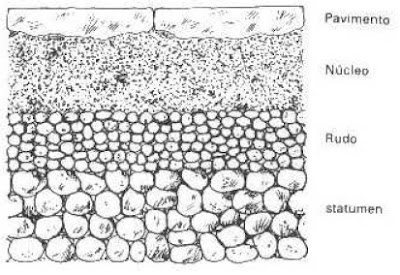

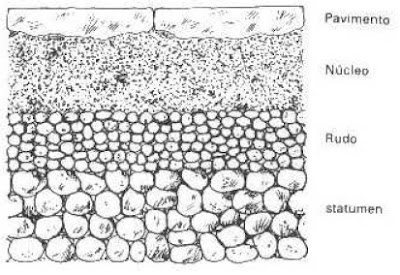

2.2 La estructura: Los romanos siempre seguían un procedimiento estándar a la hora de construir una calzada, aunque supieran adaptarse con facilidad a las necesidades y a los recursos de cada región. Todo comenzaba cuando el agrimensor (topógrafo) había definido el trazo que la vía tenía que seguir. Se abría entonces una zanja bastante profunda en la que se disponía una capa de piedras gruesas, conocida como

statumem. Ésta era la parte más importante de la estructura, porque eran los cimientos sobre los que se iba a asentar la futura calzada. Cada subsuelo requería un tipo diferente de cimientos: por ejemplo, los suelos duros del norte de África necesitaban muy pocos, y los terrenos rocoso de los pasos alpinos no necesitaban cimientos en absoluto; sin embargo, en los suelos blandos de la mayor parte de Europa era esencial contar con unos cimientos sólidos, que evitaran que el peso del tráfico terminara por destruir la calzada. Normalmente, bastaba con ir colocando piedra desmenuzada dispuesta en capas, aunque en los terrenos pantanosos, había que poner a cada lado una hilera de troncos que la sujetara en su sitio, y en los suelos de las ciénagas, había que construir la calzada entera sobre una plataforma de troncos y maleza.

A excepción de las zonas en las que la calzada necesitaba una cimentación especial, como por ejemplo en las ciénagas, era esencial que el agua de la lluvia permaneciera sobre la calzada el menor tiempo posible, ya que tanto la superficie como los cimientos se estropearían si el agua se filtraba hasta el suelo por debajo de la calzada. A causa de esto, todas las calzadas romanas estaban un poco combadas o ladeadas, para que el agua escurriera y no se quedara en la superficie. Luego, fuera ya de la calzada, se excavaba el terreno para que formara una pendiente a cada lado, que terminaba en una zanja (fossa) a unos dos o tres metros de distancia, en un suelo que se había dejado sin vegetación.

Sobre este

statumem se colocaba otra capa formada por arena y gravilla que recibía el nombre de

rudus. A continuación se ubicaba un revestimiento formado por piedras trituradas mezcladas con cal llamado

nucleus. Cubría toda la estructura el

pavimentum o summa crusta, es decir, losas de piedra talladas a medida que formaban la superficie de la carretera.

El

pavimentus o summa crusta, tenía que ser a la vez duro y uniforme; la dureza dependía de la calidad de la piedra utilizada, la uniformidad de la habilidad de los constructores. En algunas calzadas, como por ejemplo en la Via Appia, la superficie estaba formada por losas bien pulidas y colocadas cuidadosamente sobre un núcleo de arena y cal. Estas grandes losas, no eran como los adoquines que utilizamos nosotros para pavimentar, sino que al igual que las piedras exteriores de las murallas romanas, tenían una forma puntiaguda por abajo, para que se agarraran con más firmeza al núcleo. Sin embargo, era más frecuente que la superficie estuviera compuesta de grava que se apisonaba con piedras muy grandes, o con troncos de madera tirados por hombres o animales, y que se hacían rodar sobre la calzada para conseguir una superficie compacta y uniforme.

La curvatura de la calzada servía como primera defensa contra el agua, y el excelente pavimentado de la superficie no dejaba ninguna grieta por donde se filtrara la lluvia, además de proporcionar la uniformidad necesaria para circular por ella. La superficie de las calzadas de grava estaba hecha necesariamente con una mezcla especial de materiales finos y gruesos, para que formaran una capa dura al apretarlos.

En función de su importancia y del uso que se les iba a dar, la anchura de estas carreteras variaba, aunque las más importantes, como la Vía Augusta, tenían en algunos tramos de cinco a seis metros de longitud. Esta era la calzada ideal, pero no todas eran así, y muchas de ellas han llegado hasta nosotros sin el enlosado en la superficie. Así (sin enlosado), fue como se construyeron muchos de los caminos secundarios y vecinales, porque resultaba un sistema más rápido y barato. Asimismo, en algunos casos los conquistadores aprovecharon senderos naturales, que ya eran usados desde épocas más antiguas, y se limitaron a allanar el terreno para facilitar el tránsito de carros y personas. Sin embargo, esta manera de proceder constituía una excepción, y la mayor parte de las vías se construyeron de nueva planta.

2.3 La señalización de las calzadas: No hay ningún nombre que se asocie específicamente con la construcción de calzadas, como sucede por ejemplo con el de Sexto Julio Frontino y los acueductos. Sin embargo, el biógrafo Plutarco al escribir sobre Cayo Graco, un político que vivió en el siglo II a.C., nos cuenta que fue él quien introdujo la legislación acerca de la construcción de calzadas, y que además se encargaba de supervisar personalmente dicha construcción. También dice que se encargó de que todas las calzadas estuvieran medidas en millas y marcadas con miliarios.

Para conocer la distancia recorrida y el camino que quedaba para llegar a la ciudad de destino, los viajeros disponían de unos hitos de piedra llamados miliarios, que se levantaban a los lados del camino. En general, cada monumento llevaba las indicaciones siguientes, más o menos por este orden: nombre del emperador que había abierto o hecho abrir la vía, o bien se había cuidado de su conservación a no ser que se tratara de una dedicatoria cortesana; el número de años en ejercicio del pretor o del cónsul local; la letra M (milla) o L (lugar), seguida de una cifra que indicaba la distancia; y a veces, como complemento, la letra P (paso o passus), acompañada de una última cifra. Así, en un miliario próximo a Castro Urdiales, antigua Flaviobriaga, se lee la siguiente inscripción: “Nero Claudia, hijo del divino Claudio, César, Augusto, germánico, pontífice máximo, con el poder tribunicio por octava vez, el imperio por noveno y el consulado por cuarta. Desde Pisoraca ciento ochenta millas”.

Todas las vías debían estar medidas y marcadas con miliarios, y las distancias se expresaban en milia passuum, que equivalía a 1.481 metros y constaba de 1.000 pasos de 1,48 metros. En algunas ocasiones, los romanos conservaban las medidas locales, como la legua gala de 2.222 metros; en tal caso, el hito se denominaba legario.

Como norma general, cada miliario tenía forma circular con un diámetro que oscilaba entre 0,50 a 0,80 metros, y medía entre 3 y 6 metros de altura.

Un miliario romano que se alzaba junto a la Via Appia, a 19 kilómetros y medio de Roma.

Un miliario romano que se alzaba junto a la Via Appia, a 19 kilómetros y medio de Roma.

La indicación de las distancias era muy variable, ya que podía referirse al cruce con otra vía. Cuando se trataba de la cercanía de una ciudad, las millas se contaban desde las últimas casas que la limitaban. Finalmente, las cifras podían indicar la distancia de la frontera más próxima. A veces, estas indicaciones se multiplicaban sobre el hito, para referirse a varias ciudades o vías adyacentes.

En las carreteras importantes se colocaban entre las piedras miliares tabellarii, piedras selladas en el margen de las aceras, y que sin inscripción, señalaban la décima parte de una milla o estadio; así ofrecían una perfecta similitud con nuestros mojones hectométricos. Frecuentemente se han confundido con apeaderos, y hoy no existen prácticamente.

En encrucijadas importantes se colocaban algunas piedras miliares de sección hexagonal, como la que figura en Tongres (Bélgica), y que indica el camino que se ha de emprender para llegar a las ciudades próximas, cuyas distancias se indican. Finalmente, en algunas grandes ciudades, hacia el forum, se fijaban tablillas de piedra o de mármol, que llevaban grabado el nombre de las ciudades limítrofes, con su distancia respectiva.

Hoy estos hitos de piedra tienen un gran valor arqueológico, porque gracias a las inscripciones que contenían podemos saber, que trazado seguían algunas calzadas ya desparecidas, y cuáles fueron las épocas de mayor actividad en su construcción y mantenimiento.

2.4 Los materiales:

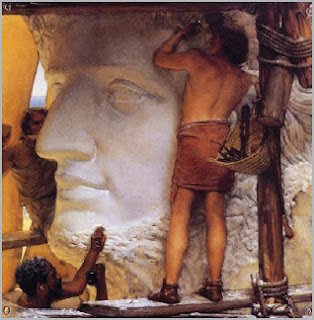

a) PIEDRA: Está claro que la piedra era el material de construcción más importante de los romanos, y realmente es increíble las cosas que lograron hacer simplemente con piedra, sin añadir ningún otro material. Con ella pusieron cimientos, construyeron canales, murallas, puentes y bóvedas, y crearon toda la red de calzadas. Todo esto nos da una idea del cuidado y la habilidad con que tallaban las piedras.

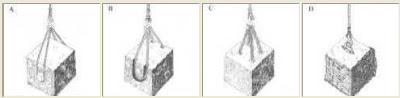

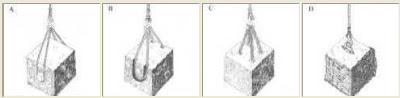

Los canteros también tuvieron que ingeniárselas para poder transportar sus bloques al pie de la obra, y para ello utilizaron tanto la fuerza humana como la animal. Para subir las piedras tenían diferentes recursos, el más importante de los cuales era la grúa. También llaman la atención las distintas maneras que empleaban para sujetar los bloques de piedra.

A) Dejando dos pequeños apéndices en el bloque, lo que permitía sujetarlo con una cuerda.

B) Haciendo dos incisiones en forma de u, por donde pasaban dos cuerdas.

C) Perforando el bloque de piedra con dos canales curvos interiores, por donde se introducían las cuerdas.

D) Con una argolla que, mediante un pasador, se sujetaba a tres pequeños clavos-argolla enterrados en el bloque.

b) ARGAMASA: La argamasa empezó a utilizarse por primera vez en las uniones de las piedras en el siglo II a.C. Aquella primera argamasa era bastante débil, y no se usaba más que para extender una capa finita entre los bloques, que seguían tallándose con toda perfección. No obstante, una vez que los romanos descubrieron la manera de hacer argamasa más resistente, las piedras dejaron de tallarse con tanto cuidado, pues ahora, gracias a la nueva argamasa, una serie de piedras pequeñas podían resultar tan fuertes como un bloque grande.

3.- Las más famosas vías en el Imperio: su extensión.

3.1 Un mapa de carreteras del siglo III: La fuente más importante para identificar las vías romanas es el Itinerarium Provinciarum Antoni Augusti o Itinerario de Antonio, un documento realizado bajo el mandato de Diocleciano y fechado hacia el 290 d.C. Se trata de una relación de caminos en la que consta el punto de partida, el punto de destino, las etapas intermedias del trayecto (mansio) y las distancias en millas romanas (millia passuum) existentes entre ellas. La parte del texto que corresponde a la Península Ibérica incluye un total de 34 vías. Antiguamente el Itinerario era utilizado por altos dignatarios imperiales y por el ejército en misiones que les obligaban a recorrer largas distancias. De esta manera, el Itinerario no nació con el objetivo de reflejar fielmente la red viaria del Imperio Romano y por ello debe interpretarse con mucha cautela. Así, hay vías de gran importancia que no quedaron recogidas en el manuscrito, mientras otras, consideradas como secundarias, sí aparecen. Otras fuentes valiosas para el estudio de la red viaria romana son los Vasos Apolinares y las Tabletas de Lépido.

3.2 Principales vías a lo largo de Italia: Via Apia, antigua calzada romana en Italia. La primera y más célebre de las calzadas de la república romana, construida en el 312 a.C. por el censor romano Apio Claudio el Ciego, en honor al cual se le dio el nombre. Se dirige hacia el sur desde la muralla de Servio en Roma hasta Capua, a través del Appii Forum y Terracina y más tarde fue ampliada hasta Taranto y Brundisium (ahora Brindisi). Como principal ruta hacia Grecia, la vía Apia tenía más de 560 kilómetros de largo. Fue sólidamente construida y marcada con mojones. Las partes que perduran del pavimento están construidas con grandes bloques hexagonales, principalmente de piedra volcánica, colocados sobre cimientos asegurados y reforzados con mortero; sin embargo, es probable que éste no sea el firme original. Desde Roma a Terracina es casi recta, a pesar del terreno abrupto de las colinas de Alban y del pantanoso de la laguna Pontina. Los primeros kilómetros desde Roma aún conservan muchas de las antiguas tumbas que bordeaban la calzada, y que en parte todavía se utilizan.

Vía Aemilia (Latín Via Aemilia), antigua vía romana en la Italia actual, de 282 kilómetros, construida por el cónsul Marco Emilio Lépido en el 187 a.C. Arranca donde la vía Flaminia finaliza y comienza en Ariminun (hoy Rímini) para finalizar al noroeste en Placentia (hoy Piacenza). Más tarde se extendió al noroeste, cruzando el río Po hasta Mediolanum (hoy Milán). La moderna carretera sigue la misma ruta, pasando incluso por algunos de los puentes originales, hasta el punto de que la zona situada entre Rímini y Piacenza aún conserva el nombre de Emilia, derivado del de la antigua calzada.

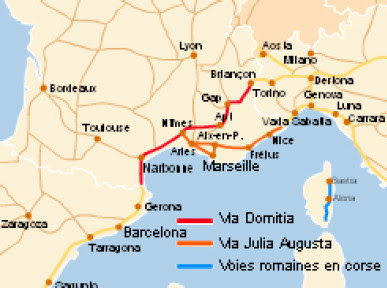

3.3- Principales vías de Francia: Via Domitia:

3.3- Principales vías de Francia: Via Domitia: Beaucaire es el punto de partida de la Vía Domitia en el Languedoc-Roussillon. Aquí se puede descubrir un verdadero tesoro: miliarios in situ y en la Mas de Tourelles se aprende considerablemente sobre la viticultura de la época galo-romana. En su paso por los Pirineos, en el Rosellón, al sur de Perpiñán y de la fortaleza de Ruscino, la Via Domitia se dividía en dos. Un itinerario recorría la costa por Elne (oppidum de Illiberris), Port-Vendres (Portus Veneris: puerto de Venus) y el puerto de Banyuls. Illiberris y Portus Veneris constituían posadas del itinerario. En Port Vendres, han sido hallados pecios romanos mientras que antiguos vestigios de la fortaleza de Illiberris fueron hallados en su mayor parte recubiertos por la ciudad medieval.

3.4 – Principales Vías de Hispania: Ruta de la Plata

3.4 – Principales Vías de Hispania: Ruta de la Plata, antigua vía romana que atravesaba Hispania de norte a sur. Situada en la parte centro-occidental de la península Ibérica, comunicaba el territorio de los astures con la fértil Bética. Recibe su denominación por ser la ruta que conducía a los ricos yacimientos auríferos y argentíferos del noroeste hispano. La calzada unía en su tramo principal 2 ciudades fundadas por Augusto, Emerita Augusta (Mérida) y Asturica Augusta (Astorga), pobladas ambas por legionarios veteranos de las guerras contra cántabros y astures (29 a.C.- 19 a.C.). Un ramal norte unía Astorga con Gigia (Gijón) a través de Legio (León), y un ramal sur hacía lo propio desde Mérida a Itálica (cerca de Sevilla) y luego a Gades (Cádiz). Desde allí era rápida la comunicación por mar con Roma. Esta calzada atravesaba otras poblaciones como Salmantica (Salamanca) y Norba Caesarina (Cáceres).

Vía Augusta: La Vía Augusta era la vía romana más larga de la península ibérica. Con sus cerca de 1.500 kilómetros une los Pirineos con Cádiz, en el sur de España. El emperador Augusto (27 AC a 14 DC) ordenó su rehabilitación con el cambio de era y le dio su nombre a esta vía. Se convirtió entonces en una importante vía de comunicación y comercio entre las ciudades, las provincias y los puertos del Mediterráneo.

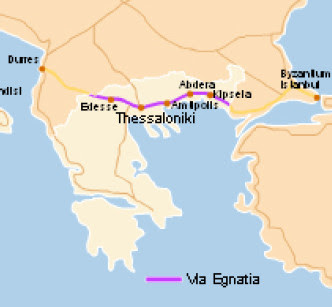

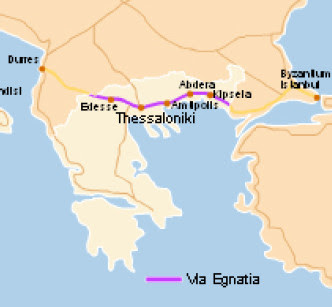

3.5.-Principal vía de Grecia: Vía Egnacia

3.5.-Principal vía de Grecia: Vía Egnacia, vía militar romana, construida en la segunda mitad del siglo II a.C., que cruzaba la península de los Balcanes, desde el mar Adriático hasta Bizancio (actual Estambul, en Turquía). Comenzaba en dos puntos del Adriático: Apolonia, cerca de la desembocadura del río Aoos (hoy Vijöse), en Albania, y Dirraquio (actual Durrës, en Albania). La vía se extendía hacia el este, hasta Lycnidos (actual Ohrid, en la República de Macedonia), Heraclea (la actual Bitola, en la República de Macedonia), Edessa (en Grecia), Pela (en Grecia), y llegaba al mar Egeo, a Salónica (Tesalónica). Después, cruzaba la península Caládica, hasta Anfípolis y Filipos, y en un principio terminaba en Kipsela, en el río Hebros (Marica), pero posteriormente se prolongó hasta Bizancio.

Se han descubierto varios miliarios (mojones de piedra ubicados en la vía que indicaban las distancias). En el siglo IV se hicieron reparaciones, mientras el tramo entre la Puerta Dorada (en el extremo sur de las murallas de Constantinopla, la antigua Bizancio) y Küçükcekmece (actualmente, ciudad turca en los suburbios de Estambul) parece ser que fue pavimentado por primera vez por el emperador bizantino Justiniano I en el siglo VI. Cualquiera que fuera su estado, fue la principal ruta terrestre durante la edad media. La vía Egnacia desempeñó un papel fundamental en las comunicaciones de Roma con Oriente, tanto en el aspecto militar como comercial.

4.- Lo que supusieron las vías romanas para el futuro (las carreteras actuales).

4.1- Después de Roma: Cuando el Imperio entró en decadencia todo su entramado viario se sumió en un estado de abandono. Ante la ausencia de un poder político fuerte que ordenara mantener y reparar las calzadas periódicamente, éstas empezaron a deteriorarse, hasta llegar en algunos casos a la completa destrucción. Es muy posible que cuando los pueblos germánicos cruzaron las fronteras del Imperio Romano, todavía encontrasen una red de carreteras en buen estado.

Sin embargo, bien entrada la Edad Media aquel impresionante entramado viario empezó a retroceder irremediablemente. Las avanzadas técnicas de ingeniería romana dejaron de utilizarse y las antiguas vías fueron sustituidas por caminos más o menos transitables.

Aquella enorme cantidad de kilómetros de carreteras había tenido una gran importancia para la supervivencia del Imperio, por lo que en su momento se decretaron rigurosas y curiosas normas sobre su conservación y su utilización. Sin embargo, los pequeños y divididos reinos medievales carecían de fuerza y recursos económicos y de esta manera el transporte fluvial y marítimo empezó a sustituir al rodado.

Sin embargo, y a pesar de que muchas de estas vías fueron desapareciendo, no cabe duda de que las calzadas romanas supusieron el comienzo de lo que hoy en día son nuestras carreteras. Ellos fueron capaces de darse cuenta de la importancia de las rutas, y transmitírnoslo a las sucesivas generaciones; así como nos dejaron, en cuanto a técnicas de construcción, el camino notablemente avanzado gracias a sus amplios conocimientos de ingeniería. Contraste entre una de nuestras sofisticadas carreteras y la más antigua vía romana que conservamos, la Vía Appia.

- Las vías romanas -

José Carlos Muñiz San Segundo

Fuente: archivo PDF

Las vías romanas, datando la más antigua del año 312 a.C.

Las vías romanas, datando la más antigua del año 312 a.C.

El mundo antiguo no esperó al auge de Roma para implantar grandes vías de comunicación. La red de las vías romanas se establece a partir d...

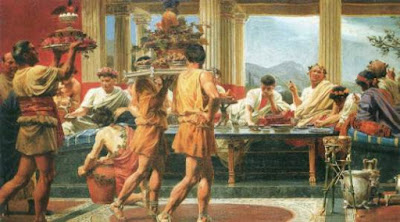

¿Cómo recibían al nuevo año en la antigua Roma?

¿Cómo recibían al nuevo año en la antigua Roma?